ここでは、全身麻酔の3要素の一つである「筋弛緩」について書いていこうと思います。

少し難しい内容になってしまうので、

一般の方というよりは、医学生、研修医の先生方に向けた記事になっているかと思います。

もちろん、筋弛緩薬に興味のある一般の方も読んでいただけると嬉しいです。

筋弛緩薬の必要性

まずは、なぜ筋弛緩薬が必要なのかを見ていきます。

全身麻酔下に手術を行うということは、

逆に言えば、「覚醒状態ではその処置・手術ができない」ということです。

どれだけ健康な人であっても、全身麻酔にリスクはありますので、

局所麻酔でできる処置であれば、覚醒状態で行ってあげるのが一番安心です。

それでも全身麻酔を選択するということは、

局所麻酔ではコントロールできない程の疼痛がある処置だとか、

覚醒状態では同じ姿勢でいられないくらい長時間だとか、

少しでも体動があると危険な処置だとか、

いろいろな理由があります。

処置中・手術中に咳嗽反射、体動があると危険ですし、

最近では主流になってきている腹腔鏡手術では、

筋弛緩がかかっていない状態だと、外科

おなかがふくらみにくく、視野がとりにくいなどの弊害もあります。

私の外科医だったころの経験的にも、

手術の終わり掛けに筋弛緩作用が切れてきていると、

「なんだか今日は筋肉の伸びが悪いな」と思うようなこともありました。

では、どのような薬を使い、どのように管理していくか見ていきましょう。

よく使われる筋弛緩薬について

教科書的には筋弛緩薬は、

スキサメトニウム、ロクロニウム、ベクロニウムなどいろいろ種類がありますが、

正直私はロクロニウムしか使ったことがありませんし、

外科医として手術室にいた期間も、

ロクロニウムしか使っているのを見たことがありません。

脱分極性筋弛緩薬 → スキサメトニウム

非脱分極性筋弛緩薬 → ロクロニウム

を知っておけば、臨床的には問題ないかと思っています。

スキサメトニウムは使うことはあまりないかもしれませんが、

筋弛緩薬、拮抗薬の理解のためには知っておくといいと思います。

脱分極性筋弛緩薬と非脱分極性筋弛緩薬

まずは、筋収縮がどのように起きるのか、簡単に確認しましょう。

神経筋接合部(神経と筋肉の間の部分)で神経終末からアセチルコリンが放出され、

アセチルコリンが筋細胞のアセチルコリン受容体に結合することで筋肉が収縮します。

その後、アセチルコリンエステラーゼ(アセチルコリンを分解するもの)によって

アセチルコリンが分解されることで筋肉は弛緩を迎えます(脱分極)。

ほんとうはもっと細かく行程があるのですが、

ここではこれだけ知っておいてもらえればOKです。

(詳しく勉強したい方は教科書で確認お願いします。)

■脱分極性筋弛緩薬

脱分極性筋弛緩薬であるスキサメトニウムは、

アセチルコリンと同じような構造をしているため、

アセチルコリンと同じように筋細胞の受容体に結合し、

一度筋収縮を起こし、脱分極を持続させることで筋弛緩効果を得ます。

■非脱分極性筋弛緩薬

非脱分極性筋弛緩薬であるロクロニウムは、

アセチルコリン受容体に直接結合して蓋をすることで、

アセチルコリンが受容体と結合できなくなり、

そもそもの筋収縮を抑制させます。

拮抗薬について

非脱分極性筋弛緩薬の拮抗薬としては、

抗コリンエステラーゼ薬(アセチルコリンを分解するものを抑制するもの)があります。

アセチルコリンの濃度を高くすることで、

アセチルコリン受容体を蓋している筋弛緩薬を押しのけて結合して拮抗作用を発揮するというものです。

ただ、アセチルコリンは身体の至るところで作用するので、

徐脈、気管支収縮、腸管運動亢進、縮瞳、分泌物増加など

いろいろなところで副作用が出てきてしまうのを予防するために、

アトロピンとともに投与します。

そして、ロクロニウムには、スガマデクスという特異的な拮抗薬があり、

抗コリンエステラーゼ薬よりも

・投与から拮抗効果発現までの時間が短い

・拮抗効果も強い

という特徴をもっているため、よく使用されるようになりました。

こういった背景から、最近では筋弛緩薬はロクロニウムが使用されることが多いのです。

ちなみに、脱分極性筋弛緩薬には拮抗薬がないので、

自然に分解されて効果が切れるのを待つしかありません。

ロクロニウムの使い方

■全身麻酔の導入

初回量0.6~0.9mg/kgを静注

■全身麻酔の維持

追加投与 0.1~0.2mg/kg

持続投与 7㎍/kg/min

・高齢者

・吸入麻酔薬使用

・低体温

・重症臓器障害

などでは、筋弛緩作用が増強するため、注意が必要です。

筋弛緩モニターについて

どれくらい筋弛緩が効いているかを確認する方法として、

末梢神経に電気刺激を与えて、筋繊維での活動電位を測定する筋弛緩モニターがあります。

これがなじみがなくてイメージしにくいんです。。。

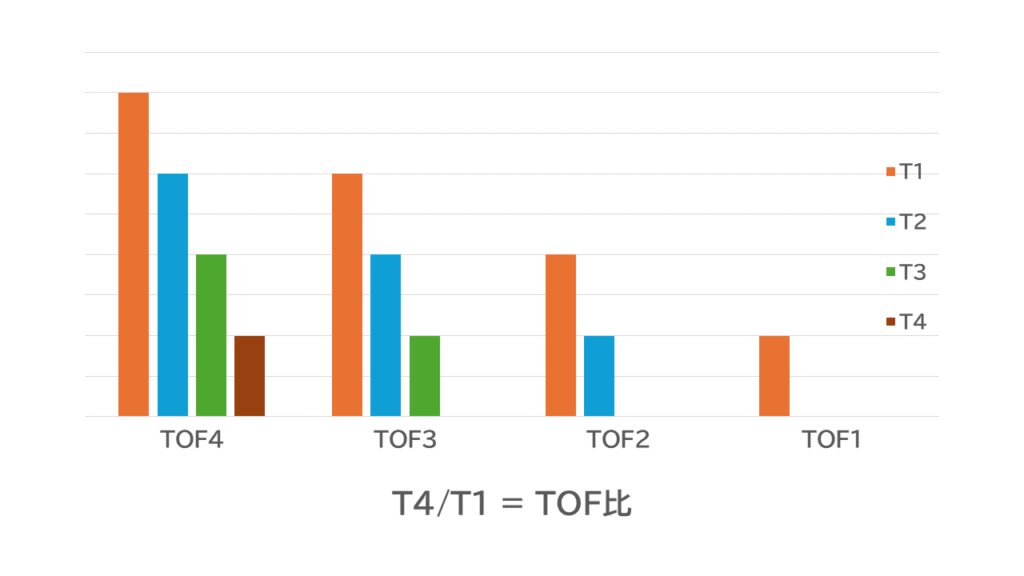

尺骨神経に4回連続で電気刺激をして、

4回の刺激のうち母指内転筋が何回収縮の反応を認めたかによって、

筋弛緩の深さを測定する装置です。

筋弛緩薬投与下に4回刺激すると、1回目よりも4回目の方が反応が鈍くなり(Fade現象)、

筋弛緩が深くなると、

TOF比が1.0(100%)、0.9(90%)、、0.5(50%)、、0.2(20%)、、というふうに小さくなります。

ついには4回目の刺激で反応が見られなくなり、TOF比 0まで落ちていき、

その後は、4回のうち何回目まで母指内転筋の反応があったかによって、

TOFカウントがTOF3、TOF2、TOF1、TOF0となります。

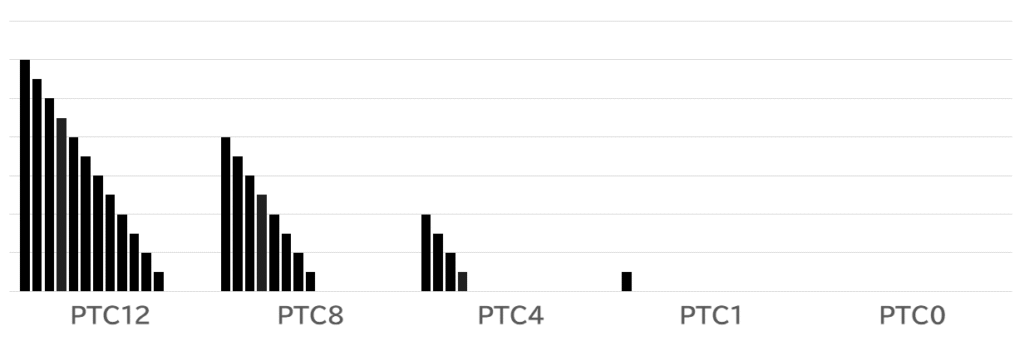

さらに深い筋弛緩効果を測定したい場合は、

PTC(post-tetanic count)を確認します。

TOFよりもさらに細かく刺激を与えて、

そのうち何回筋肉が反応したかを確認するもので、

PTCがPTC12からPTC8、、PTC4、、PTC1、、PTC0というふうに小さくなっていきます。

つまり、PTC0の状態が筋弛緩が一番深い状態といえます。

筋弛緩モニターをどう活用するか

では、このTOFやPTCを全身麻酔に活用するのでしょうか。

全症例でPTC0までもっていけば、体動なく安全な手技ができそうですが、

そうなると、手術が終わったときに筋弛緩の効果がなかなか切れなかったり、

拮抗薬を使用して筋収縮が回復したと思っても、

筋弛緩効果が残存している『再クラーレ』という状態を引き起こす可能性があり、

「病棟に戻ってから呼吸が止まりました!」なんて悲惨なことがありうるわけです。

したがって、「状態に適した調整」が必要になります。

■全身麻酔の導入

筋弛緩薬投与後、

TOFカウント0を確認してからが挿管のタイミングといわれています。

■全身麻酔の維持

手術の種類によって、必要な筋弛緩の深さは異なっており、

あくまで目安ですが、

- 下腹部手術 → TOFカウント≦2

- 上腹部手術 → TOFカウント≦1

- 腹腔鏡手術 → PTC≦10

- 後腹膜鏡手術 → PTC≦5

- 顕微鏡手術 → PTC≦5

といった感じで筋弛緩薬を調節しています。

■抜管時

抜管のタイミングはTOF比≧0.9、至適回復はTOF比1.0とされています。

少し前までは、TOF比≧70%とされていたそうですが、

それでは合併所の報告が多かったようで、2000年ごろに改正されたみたいです。

筋弛緩薬にロクロニウムを使用している場合、

拮抗薬としてスガマデクスを使います。

スガマデクスの添付文書には、

浅い筋弛緩状態(TOFカウント≧2) → 2mg/kg/回

深い筋弛緩状態(PTC≧1) → 4mg/kg/回

ロクロニウム投与直後 → 16mg/kg/回

となっており、

それぞれスガマデクス投与からTOF比≧0.9まで3~5分程度とされています。

したがって、麻酔科医としては、

手術中から、抜管時に向けて筋弛緩モニターを確認しながら

筋弛緩薬の追加投与や持続投与の量・中止タイミングを考えていくことになります。

まとめ

以上、筋弛緩薬、筋弛緩モニターについて見てきました。

3行でまとめるなら、

- 挿管時 → TOFカウント0

- 維持 → 手術に応じて調整

- 抜管時 → TOF比≧0.9

といった感じでしょうか。

鎮痛や鎮静よりなんとなくイメージしにくい「筋弛緩」ですが、

筋弛緩モニターをうまく活用して、安全に全身麻酔ができるように頑張っていきましょう!

次回は鎮痛薬について勉強していこうと思います♪

ではでは~

コメント