急速麻酔

●適応

輸液路が確保できる(年齢、性別に左右されず適応あり)

※輸液路が確保できなければ、

VIMA(volatile induction and maintenance of anesthesia):セボフルランを用いた急速導入

が実施される

●長所

就寝前の不安や恐怖が軽減

→→ 交感神経系の緊張による血圧上昇や頻脈の軽減

急激な循環動態の変化に対応できる

●短所

投与される薬剤の血中濃度が急速に増加

→→ 意識消失と同時or直後に呼吸抑制が起きる

→→ 酸素化が十分でないと、急激にPaO2が低下する

閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)の患者では、上気道閉塞が急速に起きやすい

→→ エアウェイを準備しておく

●鎮静薬の注意

プロポフォール投与時の血管痛

→→ 2%静注用リドカイン20~40mg投与しておくと軽減できる

バルビツール酸系薬物(チアミラールなど)の使用

→→ ヒスタミン遊離による喘息の誘発(気管支平滑筋収縮)に注意

ベンゾジアゼピン系薬剤(ジアゼパム、ミダゾラムなど)の使用

→→ 狭隅角緑内障の症状悪化に注意

●筋弛緩薬の注意

非脱分極性筋弛緩薬(ロクロニウム、ベクロニウム)

→→ アナフィラキシーを誘引しやすい

筋弛緩後のマスク換気困難、気管挿管困難

→→ スガマデクス(~16mg/kg)を投与 ※アナフィラキシーに注意

→→ 約2分で自発呼吸が回復する

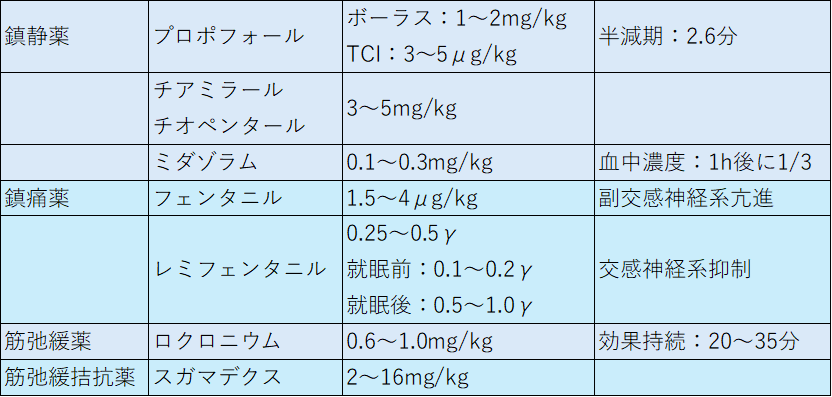

●全身麻酔で使用する主な薬剤

迅速導入

●適応する場面

誤嚥の危険性が高い症例

例)フルストマック、妊婦、イレウス、外傷患者

●長所

患者に苦痛を与えずに極めて素早い麻酔導入ができる

●短所

気管挿管できなければ危機的事態に陥る

※マスク換気が可能か確認せずに筋弛緩薬を投与するため

→→ 誤嚥の可能性が高く挿管困難が予想されるときは意識下挿管の選択もあり

イレウス → 循環血液量の低下 → 迅速導入によりショックに陥ることあり

小児症例 → 機能的残気量が少ない → 短時間の無換気で低酸素血症に陥りやすい

●薬物投与の注意点

導入時の静脈麻酔:チオペンタール、プロポフォールを使用

筋弛緩薬:スキサメトニウム、ロクロニウム、ベクロニウムを使用

※スキサメトニウムでは筋攣縮が起きる

チオペンタールと非脱分極性筋弛緩薬が混合すると結晶化する!

→→ 輸液回路を閉塞してしまう

→→ チオペンタール投与後にフラッシュして洗い流す必要あり

緩徐導入

●適応する場面

覚醒下での点滴挿入が困難な小児

挿管困難症例(自発呼吸を維持したまま麻酔深度を深めることができるため)

●長所

点滴が挿入されていない状態でも麻酔導入ができる

●短所

急速導入に比べて興奮期が長くなる

※興奮期:気道分泌物増加、息こらえや喉頭痙攣誘発の可能性

●使用薬剤

セボフルランを使用することが多い

→気道刺激性が少なく、血液/ガス分配係数が小さい

※血液/ガス分配係数:小さいほど麻酔導入、覚醒が早い

注:デスフルランは血液/ガス分配係数が最も小さいが気道刺激性が強い

→→喉頭痙攣や咳嗽を誘発する可能性が高い

→→緩徐導入の導入薬としては適していない

亜酸化窒素(N2O、笑気)

二次ガス効果により麻酔導入が促進される

※二次ガス効果:吸入麻酔薬とともに吸入させると、吸入麻酔薬の肺胞内濃度の上昇が早くなる

~当院での実例~

①O2+N2O(FiO2 0.4)で吸入開始

②セボフルラン濃度を上げていき、5~8%まで上昇させる

③麻酔深度が十分に深くなったら静脈路確保、鎮痛薬、筋弛緩薬を投与

④N2Oを切ってFiO2 1.0に上昇

⑤愛護的に気管挿管

⑥セボフルラン、酸素を適切な濃度に設定

コメント